腎臓(慢性腎不全)について

一月も中旬になってきました。雪も積もり寒い日が続いていますが、人だけでなくわんちゃん・ねこちゃんも風邪をひかないよう注意が必要ですね。

それでは今回は、腎臓(慢性腎不全)についてお話しします。

⚪︎腎臓の場所と働きとは

腎臓は胃や肝臓よりも後ろにあり、ソラマメ型をした臓器で左右1つずつあります。

代表的な働きとしては「尿を作る」ことです。血液から尿を作り体の中の老廃物や毒素を尿中に排泄することです。他にも血圧を調節したり、ホルモンを分泌し血液(赤血球)を作るなどの働きを担っている臓器です。

⚪︎腎臓病(慢性腎不全)とは

腎臓がダメージを受けて十分に機能しなくなる状態で「腎不全」と言います。これが、長期間続くと「慢性腎不全」と診断されます。また高齢になるほど慢性腎不全になるリスクは高くなります。

⚪︎原因と症状とは

原因は様々あり細菌やウイルスの感染による腎炎、心筋症やショックなどによる腎血流量の低下などです。糸球体が障害を受けることによって腎機能が低下し、おしっこを上手に作れなくなることで体の中に老廃物が蓄積されやすくなります。

初期の症状はあまり見られず、血液検査ではSDMAという値が高く見られます。病気が進行し最初 に出る症状として多飲多尿があります。腎機能が低下すると尿を濃縮できなくなり薄い尿を大量にするようになります。さらに進行すると元気食欲が低下し、嘔吐・脱水の症状が見られます。加えて血液検査で腎機能の指標となる数値でCRE(クレアチニン)、BUN(尿素窒素)の上昇が見られるようになります。

⚪︎治療・食事とは

一度障害を受けた腎機能を回復するのは大変難しため残された機能を大切にし病気を悪化させない ための治療を行います。

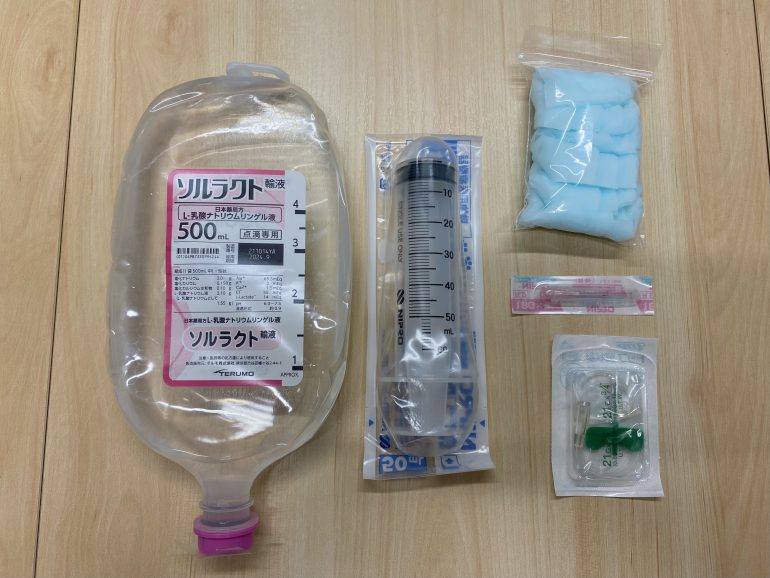

病院で行う静脈輸液(静脈に留置を入れ血液中から脱水を改善したり、体内の水分量を増加させて 尿量を増やし老廃物の排泄を促したりする)や病院や自宅でも出来る皮下輸液(肩甲骨のあたりに皮下から輸液し脱水を徐々に改善する)などが代表的な治療になります。

食事療法としては尿毒症を引き起こす老廃物を体に溜まりにくくするため、タンパク質・ナトリウム・リン等などを制限する療法食や食事と同様の効果が期待されるサプリメントを与えることがあります。

←皮下輸液に使う道具です

←皮下輸液に使う道具です

⚪︎まとめ

慢性腎不全は適切な治療を行なっていても徐々に進行していく病気です。かかりつけの病院での定 期的な受診が大切です。

日頃、わんちゃん・ねこちゃんに接している飼い主さんがよく動物のことを観察しておくことが病 気の早期発見・早期治療につながります。

気になることや不安なことがあれば早めに受診するようにしましょう!

本日より診療しております。

あけましておめでとうございます。

当院は本日より診療しておりますが、本日は火曜日ですので午前のみの診療になります。明日からは午前・午後共に診療しておりますが、混雑も予想されますのでご理解いただきますようお願い致します。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

あけましておめでとうございます🎍⛩

新しい病院で初めて新年を迎えました。

相変わらずのマスク生活ですが、ワクチンのお陰で感染者も減り昨年よりは新年らしい年を迎えられたのではないでしょうか。

当院は1/4(火)から診療しております。

今年もよろしくお願い致します。

令音は臆病なので一人で待合室に来られません。

この写真を撮影した時は花音も一緒だったので臆することなく待合室へ行くことができました☆

今年もお世話になりました。

今年も残すところあとわずか。

先週は花音、今週は令音がシャンプーをしました🛁

2匹とも綺麗になって年を迎えようと思います。

当院は本日をもって今年の診療を終了致しました。

今年は“移転”という大きな行事があり、ご心配・ご迷惑をおかけしました。

来年は皆様に安心して来院していただけるよう努めて参りますので、よろしくお願い致します。

わんちゃん、ねこちゃんたちとよいお年をお迎え下さい🎍

(シャンプーしてフワフワになった令音🚿)

Happy Birthday🎉

今日はクリスマスイブ!!

街中もライティングされ、クリスマスカラーがきれいですね🎄

そんな2021/12/24は病院犬である花音の誕生日でもあります👏

気管虚脱について

だんだんと冬本番になってきました☃

今回はそんな寒い時期に多くみられる気管虚脱についてお話していこうと思います。

【病気】

気管虚脱とは呼吸の際に気管が変形してつぶれてしまう病気です。気管は酸素を取り込み二酸化炭素を排出するための通路なので非常に大切です。気管は丸い管状をしていて、周りを軟骨が取り巻いています。通常はこの軟骨が丸い形状を維持していますが、気管虚脱では丸い形状を維持できません。これにより咳が出たり、異常な呼吸音が鳴ったり、場合によっては呼吸困難を起こすことがあります。

【症状】

・飼っているわんちゃんが乾いた咳をするようになった

・ゼーゼーと呼吸するようになった

・ガーガーとアヒルのような咳をするようになった

このような症状がある時は、気管虚脱が考えられます。特に興奮時や運動時に症状が悪化することが多く、呼吸困難を起こし、舌がチアノーゼになることもあります。症状は徐々に重症化していくことがほとんどです。

【原因】

遺伝が影響しているとされていますが、具体的な理由はわかっていません。他にも肥満、高温多湿の環境、吠える頻度が多い、リードを引っ張ることによる気管の圧迫などがあります。

【かかりやすい犬種】

チワワ、ヨークシャー・テリア、トイ・プードル、ポメラニアン、パグなど小型犬に多くみられます。多くは中年齢で発症しますが、若年齢でも発症することがあります。

【治療】

当院だと内科的治療になります。内科的治療は、投薬と軟骨の修復や保護の目的で注射を行います。

【予防】

遺伝的素因が関係していると考えられており予防することは難しいですが、以下に気をつけることが症状の悪化防止につながります。

①肥満を防止する

太ることで余分な脂肪や肉が首回りに付き喉を圧迫します。また少しの運動で呼吸が乱れ、気管に負担がかかります。肥満を防止し、適正な体格を維持するようにしましょう。

②激しい運動・興奮を防ぐ

運動や興奮で呼吸が荒くなり、気管に負担がかかります。酸素を取り入れようとしても気管虚脱によりうまく吸い込めないと、勢いよく吸おうとして余計に気管に圧がかかり悪化します。ドッグランなどで走り回るような激しい運動は避けるようにしましょう。

③首輪の選択

首輪が気管の位置に圧迫してしまうことがあるので、散歩時にはハーネス(胴輪)などを検討しましょう。

上記のような症状がみられる場合は早めに病院へ受診してください。

今日のハイハオ🐱

入るかなと思い、入れてみたら居座りました☆

やっぱり狭いところが落ち着くんですね。

その後は夕ごはんの時間になったのでとら吉と仲良く食べました。

お腹がいっぱいになったので、食後は外を眺めたりしていました。

子宮蓄膿症

前々回掲載した「避妊手術」でも簡単にお話ししましたが、手術をしないことによって起こりやすい病気「子宮蓄膿症」についてお話ししたいと思います。

子宮蓄膿症とは

子宮内に細菌が入ることにより腫れ子宮内部に膿が溜まる病気で、特に避妊手術をしていない出産経験がない高齢犬に多く発症しますが、猫にも起こることがあります。

最近では若齢でも発症することがある為、油断はできません。また進行が早く、悪化すると命に関わる病気です。

主な症状

初期症状は無症状ですが進行するにつれて症状が出てきます。

よく見られる症状として発熱・嘔吐・多飲多尿・元気消失・食欲不振・陰部からの膿や出血などです。

発情後に起こりやすい病気の為、発情出血が長い期間続く場合はすぐに病院へ相談してください。

原因

発情のサイクルに伴って子宮の抵抗力が落ち、大腸菌やブドウ球菌などの常在菌による細菌感染が原因となります。

検査

血液検査:白血球の上昇・炎症の数値や他臓器に影響がないか

レントゲン:超音波検査:(普段は映らない子宮だが)腫れていると映る

治療

ほとんどの場合、外科的治療として子宮と卵巣を摘出することで再発を防げますが、全身麻酔での処置となる為リスクがあります。

外科的治療ができない場合は、内科的治療として抗生剤やホルモン剤などを投与し、子宮内に溜まった膿を排出させますが再発の可能性があります。

予防

若齢のうちに避妊手術で子宮と卵巣を摘出することで予防ができます。

高齢になる前に健康診断をして早期発見・診断・治療をすることをお勧め致します。

(最近寒さが増してきて気づいたら暖かい毛布の上で気持ち良さそうに寝ていました☺️)

おさんぽ日和☀️🐾

昨日は天気も良く、3匹で仲良くおさんぽへ行きました。

久々のさんぽで初めは大興奮でしたが、少し歩いて落ちつきを取り戻すと落ち葉や草の匂いをかいでとても楽しそうに歩いていました。

またみんなで一緒に行けるといいね😊