マダニ🪲について

暑い日が続き、梅雨の時期になろうとしているこの頃ですね。梅雨はジメジメと湿気が多くなり、お散歩で外に出るのも気合い入れないとなかなか億劫になります😭…

これからの季節(夏)に向けて、再度『マダニ』について飼い主の皆さんに知っていただこうと思います。「もう、知ってるよ」という方も復習という形で見ていただけたら幸いです。

・マダニとは?

犬などの生き物、人に寄生する虫で吸血前は1㎜〜5㎜ほどの小ささですが、吸血後は5㎜〜1㎝と大きくなり体重はなんと100倍以上にもなります。

山林、民家の庭、キャンプ場、湿気が多いところ(河川敷など)というあらゆる草むらで宿主となる人や動物をくることを待ち侘びてます。主に春〜夏の暖かい気温になるときに活動が活発になります。

・マダニがわんちゃんにくっついた時の飼い主さんの対応

無理に取らず、必ず病院を受診してください。飼い主さんで無理に引っ張ってしまうと、頭部を食い込ませて噛み付いてるため頭部だけが犬の体内に残ってしまう可能性が高いです。そうなってしまうと化膿の原因になります。

・マダニが寄生すると起こりうる病気(代表的なもの)

①貧血…大量に吸血されることにより起こる

②皮膚アレルギー…マダニの唾液がアレルギーになり、強い痒みを引き起こす

③バベシア症…バベシア属の原虫が犬の赤血球に寄生することによって起こる。感染すると溶血性貧血とそれに伴う発熱や黄疸、虚脱などの症状が起こり治療が遅くなると多臓器不全に陥り、死に至ることもある。

④重症熱性血小板減少症候群(SFTS)…マダニが介在する病気。主な症状は発熱と消化器症状(食欲低下、嘔吐、下痢など)、頭痛、筋肉痛、神経症状そして血小板の減少などがあり重症化すると死亡することもあります。またこの病気は動物と人で共通する感染症(人獣共通感染症)のため、飼い主さんも注意が必要になる。

・予防方法

まずは発見が遅くならないように普段からわんちゃんの体をチェックすることが重要です。特に散歩直後は確認するようにしましょう。飼い主さんがわんちゃんのマダニ寄生に気づいた時には、日が経ち感染症を患ってる可能性があります。そうならないためにも定期的に予防薬を投与、滴下が大切です。ペットショップやインターネットにも予防薬、予防グッズは数多くありお値段もお手頃ですが、一番効果がある予防薬は病院で処方しているものになりますので一度かかりつけの病院に相談してみて下さい。また、わんちゃんがよく寝ている場所やベット、ケージ、カーペットなどは定期的に掃除をし、環境を清潔に保つのも重要です。

尿検査、便検査について

春が終わりを迎え、梅雨がやってきますね☂🐌🍃

今月は尿検査でわかる結晶(結石)の種類とジアルジアについてお話しします。

・急にトイレに頻繁に行くがあまり尿が出ていない

・血混じりの尿をする

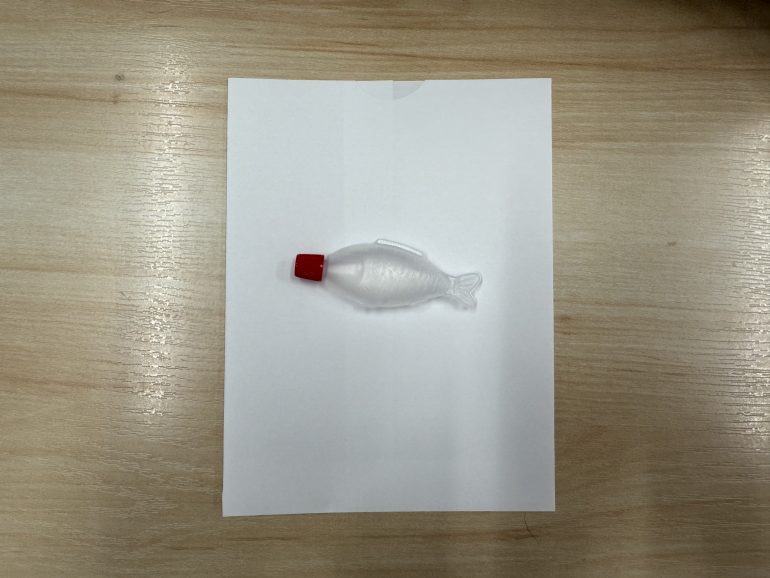

この場合は膀胱炎かもしれませんので、可能であれば来院前にしょうゆさしや紙コップなど、何か容器に液体の状態で尿をいれてお持ちください。また、当院では尿検査の容器をお渡しすることもできますので、お気軽にスタッフにお声がけください。

ペットシーツに尿をする場合は、ペットシーツを裏返しビニールの面を上にしていただければ液体の状態で採尿できます。システムトイレなど猫砂を使用している場合は、ペットシーツを抜いた状態にし、尿を持参してください。それでも難しい場合は、ご相談ください😌

<尿検査の容器>

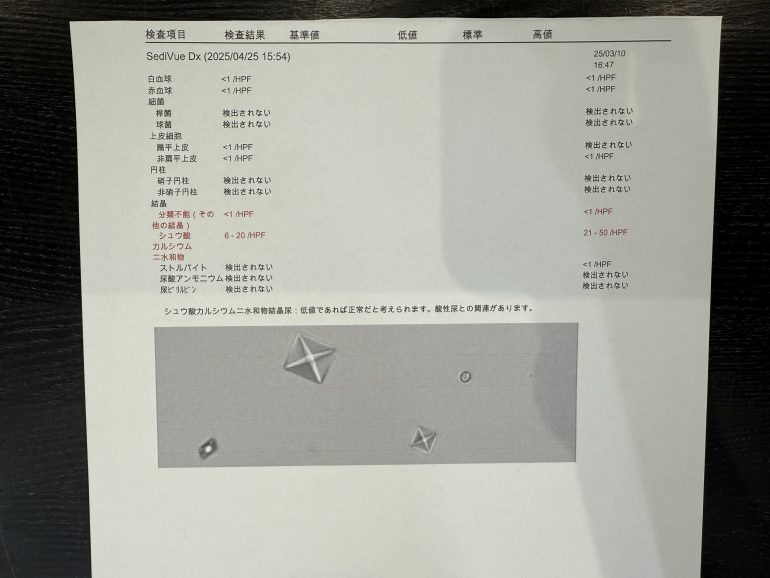

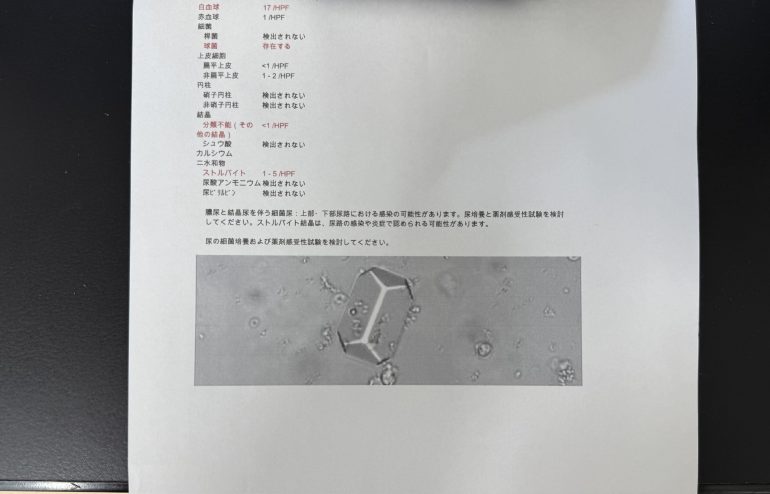

機械で結晶や細菌がいないかを検査します↓

<シュウ酸カルシウム>

写真のキラキラと光っているのが、シュウ酸カルシウムという結晶になります。

治療:酸性尿で溶けない石のため、手術で摘出する場合がほとんどです。術後は、石のもとになる結晶を出来にくくするために、お薬を投薬していきます。シュウ酸カルシウムは摘出後、できにくくするお薬を投薬し続けることで再発の予防になります。薬をやめてしまうと、シュウ酸カルシウムの再発が高確率で起こります。また、薬を投薬していても体質で再発する場合があり、定期的に石が詰まらないよう手術で摘出する必要があります。

<ストルバイト>

アルカリ尿に傾いており、ストルバイトという石が出来ている状態です。

治療:ストルバイトを溶かす食事での治療とお薬を投薬し、石が溶けるかを尿検査で確認していきます。こちらはお食事でのコントロールがメインになります。

次にジアルジアについてお話しします。

ジアルジアとは、小腸に寄生する原虫で糞口感染が主で、汚染された水や食物を摂取することで感染します。

下痢や軟便は季節性や異物の誤食などさまざまありますが、お薬を投薬しても飲み切ると再発してしまうという時や、お薬を飲んでいても症状にあまり変化がない時、またお迎えしてすぐにそういった症状が出た場合で、ペットショップなど多数の子たちと接触があった子は、ジアルジア症の可能性があります。

治療:駆虫薬を使用して数日から数週間かけて治療します。状況に応じて輸液などの対症療法を追加で行う場合もあります。

今年から便を検査センターに送り、より詳しく調べることができるようになりました。便1gほどお持ちいただければ検査が可能です。小さじ1杯あれば十分な量です。便検査に関しては特に容器はお渡ししておりませんので、ビニール袋などにいれてお持ちください。

花音を誘ってドライブへ 🚗💨

花音と一緒に湖畔公園へ遊びに行きました。

花音は車にほとんど乗らないためとても不安そうな顔をしていましたが、なんとか到着。

少し暑かったですが、水分補給をしながら端から端まで歩きました🐾

帰りの車では疲れきってぐっすり寝ていました💤

楽しんでくれたかな?

(チューリップ🌷に菜の花、とても綺麗✨)

たくさん写真を撮ったので、厳選するのが大変でした💦

(モデルも大変だよね)って2匹で話してるのかな?😅

体を掻いていると思ったら…

気温が上がって暖かい日が続き、仙台市でも桜が開花したみたいですね🌸

満開の桜を見たいところですが花粉がまだまだ飛散しています。花粉症で悩まれている方も多いのではないでしょうか?実はわんちゃんにも花粉症があります。

そこで今回はアレルギーについてお話しします。

症状

・皮膚や目、耳のかゆみ、発疹、フケ

・掻きむしることによる脱毛

・下痢、嘔吐(吐き気) など…

原因

・環境中のアレルゲン…花粉、ほこりなど

・食物…肉、魚、卵、乳製品、小麦、大豆など

・ノミ、ダニなどの外部寄生虫

・マラセチア(常在菌)

なりやすい犬種

主に柴犬、シーズー、パグ、フレンチブルドッグに多い

診断と治療

①皮膚に菌や目に見えない寄生虫がいないか顕微鏡で観察する

菌がいる場合は菌にあった内用薬の処方やシャンプー療法

菌がいない場合はアレルギー薬の処方

寄生虫がいる場合は駆虫薬をつける

フケが多い場合は保湿剤の使用

目の痒みには点眼薬、くしゃみ・鼻水には点鼻薬

下痢・嘔吐には整腸剤、吐き気止めの治療

②除去食試験

食物が原因である場合は当てはまるアレルゲンが含まれていない食事に変更し、症状が改善するかを見ていくが最低でも1ヶ月はその食事だけを与えていく必要がある

(例:現在与えている食事の原材料が鶏肉系であれば魚系に変更など)

また期間中はその他の食事やおやつを少量でも与えないように注意

③血液検査

血液検査をしアレルゲンに対する抗体があるかないかを見る

食物や雑草、植物、カビなどの項目があるため菌の検査や除去食試験をしても症状が改善しない子向けになる

ハイハオ「ぼくは花粉症もアレルギーもないにゃ!お花見…してみたいにゃ〜」

もふもふ大好き♡

花音の布団を作っていたらみんな寄ってきて座り込みました。

薄いし羽毛だからどうかなと思っていたけど、意外に使えそう。

2枚できたから、急遽1枚は猫たちにあげることにしました☆

(気持ちよさそう…)

(まぁいいけど、つるつるすべるみたい…)

犬と猫の乳腺腫瘍

乳腺腫瘍は胸からお腹にかけて広がる乳腺に発生する腫瘍で、犬・猫共によく遭遇する病気です。

《原因》

乳腺腫瘍の発生には性ホルモンが深く関与していると考えられており、若い頃に避妊手術を受けることで予防できるとされています。犬の場合、初回発情前に避妊手術を行った場合の発生率は0.5%ですが初回発情後で8%、2回以上の発情後では26%といわれています。一方、猫では初回発情前に避妊手術を行った場合の発生率は9%、初回発情後で14%、2回以上の発情後では89%に上昇します。

《症状》

乳腺腫瘍には良性と悪性があり、犬の場合はその割合が半々であるのに対し、猫は80〜90%が悪性であるといわれています。

犬と猫の乳腺腫瘍の症状は初期段階では無症状のことが多く、乳腺付近にしこりができるだけの場合がほとんどです。しかし、しこりが成長すると表面が自壊し出血や痛みが現れることがあります。これが進むと元気や食欲がなくなり、痩せてくるといった全身状態の変化がみられるようになります。

《診断方法》

乳腺のしこりを発見した場合、まずはそのしこりだけでなく体の他の部分にもしこりがないか、またリンパ節に腫れがないかを丁寧にチェックします。その後、細い注射針でしこりの細胞を吸引して観察する細胞診を行います。良性か悪性かの診断は出来ませんが、乳腺腫瘍か(他の腫瘍や炎症等ではないか)を判断します。

加えてレントゲン検査やエコー検査を行い、肺やお腹の中に転移がないかを確認します。ただし、これらの検査だけでは確定診断ができないため、最終的には手術で取り除いた腫瘍の組織を詳しく検査し確定診断を下します。

《治療方法》

乳腺腫瘍の最も効果的な治療方法は外科切除です。その術式には腫瘍のみを切除するものから乳腺を広範囲に全摘出するものまであります。

犬の場合、腫瘍の数や悪性度、ステージ、年齢や一般状態を考慮し術式を決定します。

猫の場合はほとんどが悪性のため、肺転移がみられない状況であれば片側乳腺切除術が勧められます。両側の乳腺に腫瘍がある場合は片方の乳腺全摘出術を行った1ヶ月後にもう片方の全摘出を行います。(一度に行うと皮膚の張りがきつくなるためです)

また、未避妊の雌では生殖器疾患や乳腺腫瘍の抑制のため乳腺切除と同時に避妊手術も勧められます。

《予防法やご家庭で気を付けるべき点》

犬や猫の乳腺腫瘍は1歳未満での早期に避妊手術を行うことにより発生を大きく減少させることができます。

また、日頃から乳房あたりをよく触り、しこりがないか定期的に確認するようにしましょう。

《まとめ》

乳腺腫瘍は発生率の高い腫瘍であり転移するケースも多くみられます。愛犬愛猫の乳房あたりに異常を感じた場合には早めの受診をおすすめします。

にんじん大好き🥕

気がつくと令音の顔のところに🥕が…

目が隠れて邪魔じゃないの?

にんじんが1本…

令音を見る度に、にんじんがどんどん増えています🥕🥕🥕

にんじんが3本…

にんじんが4本…

にんじんが5本…

ついにはゴムボールまで持ってきてアゴを乗せていました✹

かわいい♡

Happy birthday令音🎂

2月14日、バレンタインデー🍫の今日は令音の5歳の誕生日です‼

お誕生日おめでとう♡♡♡

わんちゃんの5歳は人間でいうと40歳くらいになりますが、まだまだ甘えん坊な令音☺

病気もなく、毎日食欲旺盛で元気いっぱいに過ごしています♪

最後に、本日はバレンタインデーですが、チョコレート🍫はわんちゃんねこちゃん達にとって、食べてしまうと中毒をおこしてしまう危険な食べ物です!誤って口にしてしまわないように充分気をつけてお過ごしください🙇♀️

猫の誤食

・猫の誤食について🐈

今回は「猫の誤食」についてお話いたします。

誤食をしてしまうと軽い体調不良を始め、深刻な内臓損傷など様々な健康問題を引き起こし、生死に関わる場合もあります。

猫が誤食してしまう危険性のあるものは身の周りにたくさんあります。

例えば、おもちゃ、毛糸、ヘアゴムや輪ゴム、ビニール、針など様々なものがあります。

この中でも特に猫で誤食例が多く、危険なものはヒモ状の異物です。

猫はヒモ状のおもちゃや長いものを好むため、じゃれたり、噛んで遊んでいるうちに遊びの延長で飲み込むことも少なくありません。

特に子猫〜若い猫は遊び好きで好奇心も非常に強いため、注意が必要です。

<誤食時の症状>

・嘔吐

・吐こうとしているが吐けない様子

・元気がない

・ぐったりしている

・食欲不振

・呼吸がはやい

・よだれが多い

など

稀に、猫の口や肛門から、誤食した糸やヒモの一部が出ている場合がありますが、 これは絶対に引っ張らないようにしてください‼

異物が消化管に引っかかっていたり埋まっていた場合、引っ張ることで消化管を傷つけ、状態が悪化する可能性があるため引っ張ったりせず、すぐに動物病院を受診しましょう。

<病院での検査>

※食べた物の写真や誤食物の一部があれば来院時に持ってきていただけるとスムーズに

診察、検査が行えます。

・触診

触診でお腹を触り、異物がないか確認します。

飲み込んだものが大きければお腹の上から異物を触ることができる場合があります。

また、触診の際に圧痛や腫れを確認できる場合もあります。

・血液検査

異物により中毒を起こしていることもあるため、全身の状態を確認します。

・画像検査(レントゲン検査、超音波検査)

レントゲンやエコーで異物の位置や大きさ、腸の詰まり具合などを確認し、画像診断を行います。

ヒモやゴム、ビニールなど異物により、X線に写らないものや超音波検査では、はっきり判断するのが難しいものもあります。

確定診断にはなりませんが、腸にヒモ状の異物が流れている場合、腸がアコーディオン状に手繰り寄せられ、特徴的な像をレントゲンで確認できる場合があります。

この状態だと折れ曲がった部分で穿孔し、最終的には腸の壊死を引き起こすことがある為、緊急手術が必要になるケースがあり、特に危険な状態です。

<治療方法>

※中毒や消化管を傷つける心配がない異物は便と一緒に自然に排出されるのを待つ場合もあります。

・催吐処置

誤食してからあまり時間が立っておらず、異物が胃の中にとどまっていて、食道をスムーズに

通過しそうな場合や吐かせても危険のない物の場合催吐処置を行います。

・内視鏡手術

異物が胃内にとどまっていれば、内視鏡で取り除ける場合があります。

内視鏡は全身麻酔下で行います。

口の中から内視鏡を入れ、切開せずに食道や胃の中の異物を取り除きます。

・切開手術

内視鏡で摘出できない場合や閉塞が起こっている場所により、切開手術が必要な場合があります。

腸に異物が絡まっている、腸閉塞を起こしている場合は非常に危険な状態なので緊急手術が必要になります。

<予防・対策>

誤食を防ぐためには日頃から環境を整えることが大切です。

(例)

・おもちゃは頑丈で飲み込めない大きさのものを選ぶ

・遊ぶ時だけ出してそのままにしない

・猫ちゃんが手の届くところに物を置かない

・お家を留守にするときは猫ちゃんをケージに入れる

など

猫ちゃんの異変にいち早く気づくためにも、日頃から様子をよく確認するようにしましょう。

膀胱炎について

1月に入り、より寒さが厳しくなってまいりましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか?🎍

さて今回は膀胱炎についてお話いたします。

膀胱炎とは?

様々な原因により、膀胱に炎症が起こっている状態

○膀胱炎になる原因

犬→大腸菌などの細菌感染、ストラバイト・シュウ酸カルシウムなどの膀胱結石、稀ではあるが膀胱内の腫瘍など

猫→犬での原因+ストレスなどの特発性(原因が不明)

細菌感染ですと、特に尿道の短い女の子のわんちゃんは最近が膀胱に侵入しやすく、膀胱炎になりやすい傾向にあります。

また、免疫機能を低下させる病気にかかっている、薬剤の服用歴なども関与します。

○膀胱炎の症状

・頻尿

・排尿時の尿量の減少

・血尿

・不適切な排尿

・排尿時の痛み、不快感

・陰部を舐める など

○膀胱炎の診断方法

・尿検査→尿中の血液や細菌、感染・炎症に伴う白血球などを確認

・レントゲン検査→膀胱や尿道などに結石はないか、また、腎臓や膀胱などの異常を確認

・超音波検査→膀胱の壁が炎症により分厚くなっていないか、膀胱内に結石や腫瘍はみられないかなどを確認

○膀胱炎の予防

・水飲み場を増やす、水分量の多いご飯を与えるなど、飲水量を上げさせるよう工夫する

・トイレを綺麗に保つ、個数を増やす、散歩での排泄回数を増やすなど排尿を我慢させない

排尿する回数や尿の色をチェックするとより病気に気付きやすくなります。

○膀胱炎の治療

・抗菌薬等の内用薬

・サプリメント

・食事療法

・食事療法で溶解できない結石は手術で除去

・特発性膀胱炎の場合、ストレスとなる要因がないか問診、改善

膀胱炎は再発しやすい病気です。冬は飲水量が少なくなるため、膀胱炎を起こしやすくなります。

膀胱炎の予防で表記したことを実践していただき、わんちゃん、ねこちゃんの様子や変化に注意しお過ごし下さい☃